野菜の鮮度をデータに基づいて見える化できれば、流通プロセスの高度化が進み、食品ロス削減を始めとする多くの利点を生み出します。消費者や流通に大きな影響を与える野菜の鮮度を測る指標とセンサーについて、農研機構の池羽田氏に聞きました。

客観的な定義が存在しなかった野菜の鮮度

野菜の鮮度は生産者、流通関係者、消費者のいずれにとっても大きな関心事の1つです。これまでは人の経験に基づいて、主に「見た目」で評価されてきました。

野菜の鮮度の研究は科学的な取り組みが存在しなかった分野であり、そのため定義がなく、客観的な鮮度指標も、鮮度評価を行う手法もありませんでした。

そこで開発したのが、遺伝子発現量に基づく鮮度指標と、近赤外光による鮮度センサーです。

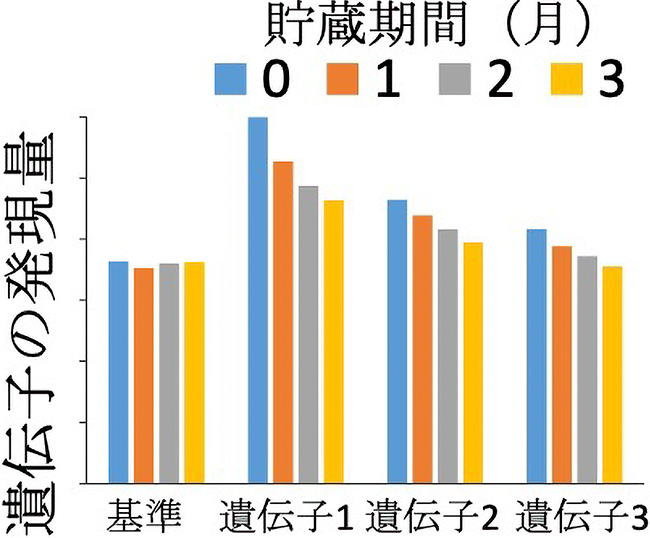

野菜は貯蔵することで発現量が増減する遺伝子を持つと予想されます。貯蔵によって変化する遺伝子の発現量を数カ月にわたって測定することで、野菜の鮮度を表現するのに適した、貯蔵時間の経過にしたがってリニアに変化していく遺伝子を特定、選抜し、それらの遺伝子の発現量の変化に基づいて独自の鮮度指標を開発しました。このようなアプローチは世界でも例がない最先端を行く研究であり、開発した指標は特許申請を行っています。

貯蔵に伴う遺伝子の変化

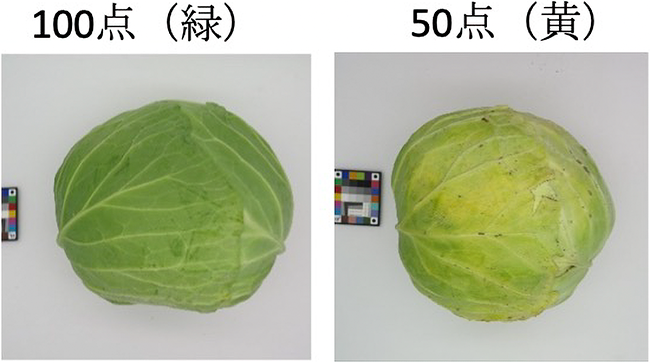

鮮度値は葉の色が緑の時点を100点、黄化した時点を50点として算出

センサーによる容易な測定、ukabisとの連携による価値

鮮度指標を用いた遺伝子発現量の測定は定量PCRによって行われるため、所要時間が2~3時間かかります。また遺伝子を取り扱う検査は、熟練した研究者でなければ安定し再現性のある作業が実現できないなどの課題があります。そもそも鮮度は時間経過によって大きな影響を受けるものであり、測定に多くの時間を要しては意味がありません。そこで、より容易に測定できるセンサーの開発が必要となりました。

農研機構は近赤外光を利用した成分分析に30年来の実績を有しており、一般に使われている糖度センサーと同様の技術を用いて、鮮度センサーを開発しました。非破壊で迅速に分光スペクトルを測定でき、分光スペクトルから水分の減少、色の変化(黄変、褐変、黒変)、クロロフィルの減少を読み取ります。さらにその結果をもとに鮮度指標と相関する検量モデルを開発しました。測定は機器のカメラ部分を野菜に近づけるだけなので1秒以内で済み、操作は容易で瞬時に作業完了できるものになっています。現在はプロトタイプを運用しています。

開発した鮮度センサー(左)と測定イメージ(右)

現在、ホールおよびカットキャベツで実証実験を行っています。千葉大学椎名教授の開発された品質予測技術、農研機構が開発した野菜の鮮度指標と鮮度センサーを用い、デリカフーズによって実際の流通現場での実用可能性を検証しています。

農作物の生産から流通・消費までのプロセス全般に関わるデータ連携基盤であるukabisに、客観的な指標に基づく野菜の鮮度情報が提供されることによって、エビデンスに基づく新たな流通プロセスの進展が期待できます。